昨日(8月29日)、平成24年の高齢期における社会保障に関する意識調査報告書が厚生労働省から発表されました。

1から15の質問がされており、それぞれの年齢層での傾向がはっきり出ています。

1 老後感 ・「老後生活」のイメージは5割以上が年金受給生活 老後の生活といった場合、どういう生活を思い浮かべるかについては、「年金を受給するようになった生活」が最も多く 54.0%、次いで「仕事から引退したり、仕事を人に任せるようになった生活」が 38.4%、「老化に伴い体の自由がきかなくなった生活」が 34.7%、「子どもが結婚したり独立した後の生活」が 14.3%となっている。性別にみると、男性女性ともに「年金を受給するようになった生活」の割合が最も多くなっているが、次に多いのは、男性では「仕事から引退したり、仕事を人に任せるようになった生活」で 46.6%となっているのに対し、女性では「老化に伴い体の自由がきかなくなった生活」が 36.6%となっている。

2 老後とは何歳からか ・老後は「65 歳から」と「70 歳から」に分かれる 何歳ぐらいから老後と考えるかについては、「70 歳から」が 32.0%、「65 歳から」が 28.6%と、ほぼ同じ割合になっている。年齢階級別にみると、他の年齢層に比べ、若い世代では「60 歳から」の割合が多くなっているのに対し、高年齢層では「75 歳から」「80 歳以上」の割合が多くなっている。

3 老後の不安 ・最も不安なのは健康 老後において最も不安に感じるものは、「健康の問題」が最も多く 45.7%、次いで「生活費の問題」が 35.1%となっている。年齢階級別にみると、若い世代では「生活費の問題」の割合が多くなっているのに対し、高年齢層では「健康の問題」の割合が多くなっている。

4 就労希望年齢 ・生涯働き続けたいとする者が約8% 何歳まで働きたいかについては、「65 歳まで」とする者が 27.3%、「60 歳まで」とする者が19.6%、「70 歳まで」とする者が 17.6%となっている。また、「生涯働き続けたい」とする者は 7.7%となっている。年齢階級別にみると、年齢が高くなるにつれて、働きたいとする年齢が高くなっている。

5 老後の働き方 ・日数や時間を減らしたいとする者が約5割 老後に働く場合、どのような働き方を希望するかについては、「働く日数を減らしたり、時間を短くして働きたい」の割合が 53.2%、「老後は働かずに過ごしたい」が 27.3%、「現役世代と同じようにフルタイムで働きたい」とする者は 5.6%となっている。

6 老後の収入源 ・最も頼りにするのは公的年金 老後の生計を支える手段として最も頼りにする(1番目に頼りにする)収入源は、「公的年金」が最も多く 59.5%、次いで「自分の就労による収入」が 16.7%となっている。年齢階級別にみると、65 歳以上では「公的年金」が8割弱を占めているが、若い世代では「自分の就労による収入」「貯蓄または退職金の取り崩し」「配偶者の就労による収入」など、「公的年金」以外の割合が多くなっている。これを世帯の生活意識の状況別にみると、ゆとりがあると感じている世帯層では、他の世帯層に比べ「貯蓄または退職金の取り崩し」「家賃や銀行の利子などの資産収入」の割合が多くなっている。また、老後の生計を支える手段について、1番目に頼りにするものと2番目に頼りにするものの組合せをみると、「公的年金」と「貯蓄または退職金の取り崩し」を選択した者の割合が25.3%と最も多くなっており、次に「公的年金」と「自分の就労による収入」を選択した者が9.5%となっている。

7 老後の生きがい ・老後の生きがいは教養・趣味を高めること 老後の生活の中で生きがいを感じることは、「教養・趣味を高めること」が最も多く 46.5%、次いで「子どもや孫の成長」が 43.0%、「家族との団らん」が 35.7%となっている。性別にみると、男性は「教養・趣味を高めること」が 46.1%で最も多く、女性は「子どもや孫の成長」が 46.9%、「教養・趣味を高めること」が 46.8%となっている。また、「働くこと」「スポーツをすること」の割合は男性の方が多く、「子どもや孫の成長」「友人や地域の人との交流」の割合は女性の方が多くなっている。

8 老後生活における子どもとの同・別居について ・子どもとの同居希望が減少傾向 現在、子どものいる者について、老後生活での子どもとの同居意識をみると、同居を希望する者は 27.1%となっており、過去の調査結果と比べると、減少傾向となっている。同居を希望する者の内訳をみると、条件なしで「同居したい」とする者が 15.7%、「元気なうちは別居し、病気になったら同居したい」が 6.7%、「配偶者がいなくなったら同居したい」が 4.7%となっている。一方、別居については、「子どもが近くにいれば別居でもよい」が 38.3%、条件なしで「別居したい」が 11.0%となっており、合わせて 49.3%を占める。

9 年をとって生活したいと思う場所 ・年をとって配偶者がいなくなり一人となった場合、在宅で生活したい者が約8割 年をとって「配偶者がいなくなり一人となった場合」にどのような場所で生活したいかについては、「住み続けた自宅(子どもの家への転居を含む)」(68.3%)などの在宅での生活を望む者が 80.9%となっている。年齢階級別にみても、すべての年齢階級で「住み続けた自宅(子どもの家への転居を含む)」が大きな割合を占めている。 ・介護を必要とする場合、在宅で生活したい者が約4割、施設が約3割 年をとって「介護を必要とする場合」にどのような場所で生活したいかについては、「住み続けた自宅(子どもの家への転居を含む)」(18.7%)などの在宅での生活を望む者が 43.1%、「特別養護老人ホームなどの施設」が 29.8%、「病院などの医療機関」が 9.2%となっている。年齢階級別にみると、すべての年齢階級で「特別養護老人ホームなどの施設」が多くなっている。 ・人生の最後をむかえるときは、在宅で生活したい者が約4割、医療機関が約3割 年をとって「人生の最後をむかえるとき」にどのような場所で生活したいかについては、「住み続けた自宅(子どもの家への転居を含む)(37.5%)などの在宅での生活を望む者が 41.3%、「病院などの医療機関」が 27.9%となっている。年齢階級別にみると、年齢階級が上がるにつれ、「住み続けた自宅(子どもの家への転居を含む)」の割合が少なくなり、代わりに、「病院などの医療機関」の割合が多くなっている。

10 自宅で介護される場合の状況 ・家族と外部の者(ホームヘルパーなど)の両方からの介護を受けたい者が約6割 年をとって介護が必要となり、自宅で介護を受ける場合については、「ホームヘルパーなど外部の者の介護を中心とし、あわせて家族による介護を受けたい」とする者が 34.2%、「家族の介護を中心とし、ホームヘルパーなど外部の者も利用したい」が 27.1%となっており、家族と外部の者(ホームヘルパーなど)の両方からの介護を受けたい者が約6割を占めている。

11 今後増えて欲しいと思う介護関係の事業所・施設 ・訪問介護・看護サービスを提供する事業所とする者が約5割 今後 10 年間で家の周りに今以上に増えて欲しいと思う介護関係の事業所・施設については、「訪問介護・看護サービスを提供する事業所」が最も多く 49.1%、次いで「通い、泊まり、訪問が一体的に提供される小規模多機能型居宅介護事業所」が 36.5%、「自宅から通って利用するデイサービスを提供する事業所」が 33.3%、「高齢者のためのサービス付きの住宅」が 30.9%となっている。

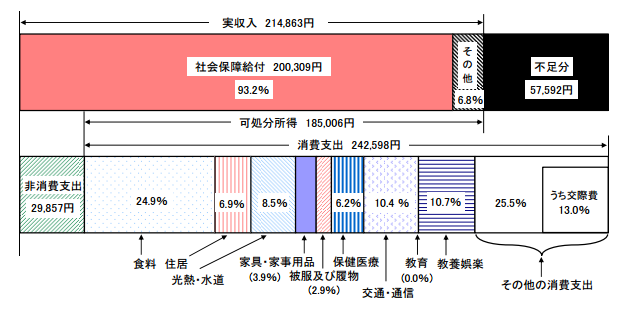

12 老後生活と社会保障(年金、医療、福祉など)の関係について ・足りない部分は社会保障でみてもらいたいが過半数 老後生活と社会保障の関係については、「老後の生活の準備はまず自分でするが、全部は出来ないので、足りない部分は社会保障でみてもらいたい」とする者が 52.8%と過半数を占めている。平成18年の調査と比較すると、「老後の生活の準備はまず自分でするが、全部は出来ないので、足りない部分は社会保障でみてもらいたい」とする者は 51.1%から 52.8%と若干増加しているのに対し、「将来のことは予測できない面があるので、自分で準備するといっても限界がある。社会保障のための負担が重くなってもよいから、老後の生活はなるべく社会保障でみてもらいたい」とする者が 23.9%から 21.5%と若干減少している。 年齢階級別にみると、全ての年齢階級で「老後の生活の準備はまず自分でするが、全部はできないので、足りない部分は社会保障でみてもらいたい」が最も多いが、若い世代では「老後の生活は自分が考えるべきで、若いときからその準備をする。社会保障にはあまり期待しない」の割合が多くなっているのに対し、高年齢層では「将来のことは予測できない面があるので、自分で準備するといっても限界がある。社会保障のための負担が重くなってもよいから、老後の生活はなるべく社会保障でみてもらいたい」の割合が多くなっている。

13 重要だと考える社会保障の分野について ・重要だと考える社会保障は、老後の所得保障(年金)とする者が約7割 重要だと考える社会保障の分野は、「老後の所得保障(年金)」が 71.1%、次いで「高齢者医療や介護」が 48.2%、「医療保険・医療供給体制」が 37.6%、「子ども・子育て支援」が 29.5%、「雇用の確保や失業対策」が 27.2%となっている。年齢階級別にみると、「子ども・子育て支援」「雇用の確保や失業対策」は若い世代で多くなっているのに対し、「老後の所得保障(年金)」「高齢者医療や介護」「健康の保持、増進」は高年齢層で多くなっている。 ・今後充実させていく必要がある社会保障は、老後の所得保障(年金)や雇用の確保・失業 対策などと考える者がいずれも4割程度 今後、更に充実させる必要があると考える社会保障の分野は、「老後の所得保障(年金)」が 41.0%、次いで「雇用の確保や失業対策」が 39.4%、「高齢者医療や介護」が 37.2%、「子ども・子育て支援」が 35.9%、「医療保険・医療供給体制」が 35.6%となっており、いずれも4割前後となっている。年齢階級別にみると、「老後の所得保障(年金)」「子ども・子育て支援」は若い世代で多くなっているのに対し、「健康の保持、増進」は高年齢層で多くなっている。

14 社会保障の給付と負担の関係について ・「社会保障の給付水準を維持し、少子高齢化による負担増はやむを得ない」と考える者が4分の1社会保障の給付と負担の関係については、「社会保障の給付水準を維持し、少子高齢化による負担増はやむを得ない」とする者が 25.9%、次いで「社会保障の給付水準をある程度引き下げつつ、ある程度の負担増もやむを得ない」が 18.3%となっている。年齢階級別にみると、高年齢層では「社会保障の給付水準を維持し、少子高齢化による負担増はやむを得ない」が3割と多くなっている。これを、世帯の家計支出額(月額)別にみると、全ての階級で「社会保障の給付水準を維持し、少子高齢化による負担増はやむを得ない」が最も多いが、家計支出額が多くなっていくにつれて「社会保障の給付水準を引き上げ、そのための負担増もやむを得ない」の割合が多くなっている。

15 少子高齢化が進行する状況における高齢者と現役世代の負担水準について ・今後見込まれる負担増については、「高齢者の負担増はやむを得ない」「現役世代が負担すべき」とする者がそれぞれ約3割 少子高齢化が進行する状況における高齢者と現役世代の負担水準の考え方については、「現役世代の負担の上昇を緩和するために、高齢者の負担が今より重くなることはやむを得ない」とする者が 30.4%、「高齢者の負担は現状程度で留めるべきであり、少子高齢化による負担増は、現役世代が負担するべきである」とする者が 27.0%となっている。年齢階級別にみると、「現役世代の負担の上昇を緩和するために、高齢者の負担が今より重くなることはやむを得ない」の割合は、50 歳代で最も多くなっている。また、「高齢者の負担は現状でも重いので負担を引き下げ、現役世代の負担を大幅に増やすべきである」の割合は、70 歳以上が最も多くなっている。これを世帯の所得階級別にみると、「現役世代の負担の上昇を緩和するために、高齢者の負担が今より重くなることはやむを得ない」の割合は、所得階級が上がるにつれて多くなっているのに対し、「高齢者の負担は現状でも重いので負担を引き下げ、現役世代の負担を大幅に増やすべきである」の割合は、所得階級が下がるにつれて多くなっている。

社会保障の問題は、自分の事、自分の世代の事だけを考えるのではなく、自分の子供、孫あるいは自分の親あるいは祖父母を含めた社会全体を考えて行うべき事で、更に短期的な発想・対策では無く長期的な発想・対策が求められます。ここに、日本社会の事だけでは無くグローバルな世界の動き、為替、経済、環境問題、食糧問題まで含めた広い範囲を考えた対策が必要です。 非常に難しい問題で、簡単に答えは出ませんが、まず必要な事はこれらの事実を把握し、自分としては何が出来るかを考えることだと思います。毎朝のラジオ体操、毎日の規則正しい生活、暴飲暴食の無い有るべき食生活、これらは自分が努力すればできることでありこの辺の所から進めてゆきたいと思っております。 また、質問6.の老後の収入減の質問に対する意識として公的年金の割合が大きくなっています。私共 社会保険労務士事務所プラムアンドアップルは海外年金を専門としておりますが、一般的に認識が低く、貰い忘れが多いとされております海外年金について、受給資格がある人への呼びかけと確実な受給獲得を目指して活動しており、その活動も一つの社会保障問題への活動ではないかと考えております。